令和5年に厚生労働省が行った「労働安全衛生調査」によると、「メンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業または退職した労働者」のいた事業所の割合は13.5%。同調査で7.3%だった平成22年に比べ、倍近くまで増加しています。

その原因や背景、そして企業にとって重要な課題となっているメンタルヘルス対策を、どのように進めるとよいのでしょうか。厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」委員であり、労働とストレスに関する専門家である北里大学・堤明純先生に伺いました。

心の問題で休職・退職する労働者が増えているのは、メンタルヘルスへの認知が広がったことも要因のひとつ

――厚生労働省の調査によると、メンタルヘルスに不調を抱えた労働者が年々増えているという結果が出ていますが、その原因はどこにあるとお考えでしょうか?(編集部・以下同)

堤:はっきりとした原因が特定できるわけではありませんが、労働者にとって厳しい状況があることは確かです。厚生労働省の「仕事のストレスの現状」調査によると、仕事や職場生活に関する強い悩みや不安、ストレスを持つ人の割合は、今や約8割にも上ります。

ストレスの内容で最も多いのは「仕事の量」と「仕事における失敗や責任の発生」、そして「仕事の質」「対人関係」など。働き方改革が言われていますが、まだまだ長時間労働の状況はよくなってはいない現実がありますし、若い人の所得が上がらないなどの経済的な要因もあります。

また、2022年4月から、すべての企業において、職場のパワーハラスメント防止を義務づける法制化がなされました。いわゆる「パワハラ防止法」ですが、この施行によって、労働者側の認知が高まって、外に対して訴える事例が増えていることも、要因のひとつと言えるかもしれません。心の病気自体が急に増えているわけではなく、メンタルヘルスが大切だという啓発がされ、理解が広がってきたことで、不調を訴える数や頻度が多くなっているとも考えられます。

――メンタルヘルスの不調として多いのは、やはりうつ病ですか?

堤:そうですね。心の病気に関しては、その定義や概念に幅があるので、気をつけて言葉を使う必要があるんですが、一般的に「うつ病」と呼ばれているものは、一般の集団の中でも多い病気で、職場でもまず第一に多いと思います。

あとは「双極性障害」、以前は躁うつ病と呼ばれていましたが、気分が抑うつ的に落ち込んだフェーズと、逆に気分が高揚する状況が交互に発生する病気です。

また、物事に対して不安が強い「不安障害」や、職場に明らかなストレスの原因があり、それにさらされることでいろいろな障害が出て、職場に出られなくなる「適応障害(適応反応症)」などがあります。適応障害(適応反応症)のケースでは、職場でのストレス要因がなくなると症状も消えるというのが基本的なパターンです。

診断書でよく見るのは「自律神経失調症」で、これはうつ病や双極性障害などの心の病気とは少し異なり、動悸がしたり汗をかいたりといった明らかな身体症状を伴うものです。それ以外にも統合失調症、発達障害など、障害にはいろいろなものがあります。 ただ、ひとつ申し上げておきたいのは、職場では病気を診断する必要はないんですね。体調に不安がある方がいらしたら、早くその方の話を聞いて、必要なら専門家にお任せするなどの対応ができることが大事で、個々の病名にはこだわらなくていいと思っています。

医療・福祉や製造業など、過重労働にさらされやすい職場は不調が起きるリスク大

――メンタルヘルスに不調をきたす従業員の多い職場、職種などに、何かしら傾向はありますか?

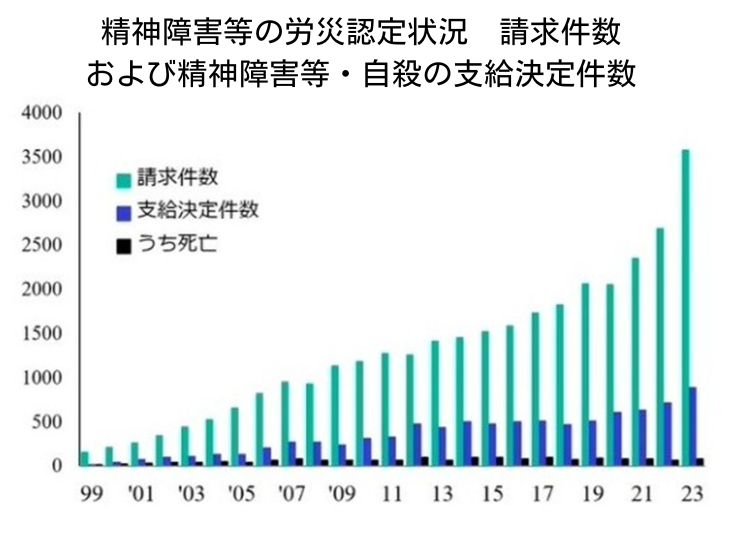

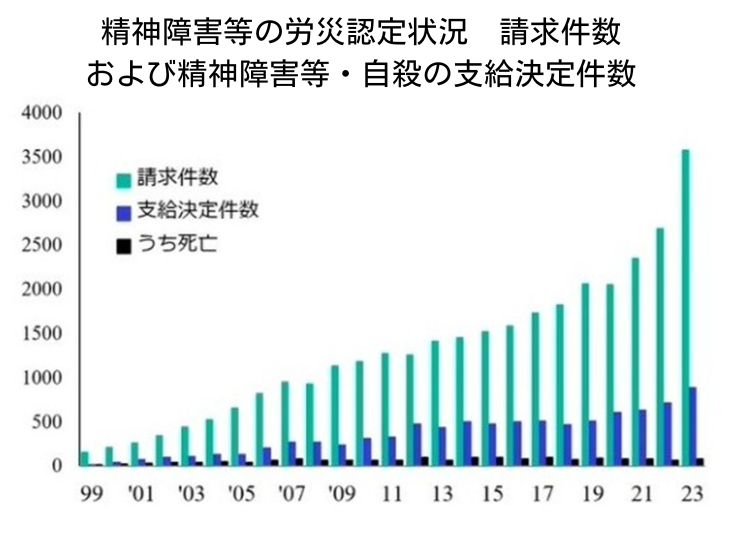

堤:労災の認定状況という統計資料によると、メンタルヘルスに関連して労災の申請をされている方が右肩上がりに増えているという事実があります。労災は請求に対して審査が行われ、支給が決定するわけですが、請求件数と支給件数は相関しています。

※資料/厚生労働省「過労死等の労災補償状況」(令和5年度)から、堤教授が作図

※資料/厚生労働省「過労死等の労災補償状況」(令和5年度)から、堤教授が作図

業種別に見ると、「医療・福祉」が最も多く、ついで「製造業」「卸売業・小売業」となっています。もともとの就業人口が多いこともありますが、医療・福祉は毎年トップクラスに訴えが多いですね。仕事そのものがハードであるうえに、対人関係も発生することで、よりストレスが高まりやすいと思われます。 職種別では、分類がこまかくなりますが、「専門的・技術的職業従事者」が最多で、「事務従事者」、「サービス職業従事者」とつづきます。どちらかというと、いわゆるホワイトカラーの方が多い印象があります。

従業員数50人未満の小規模事業所での対策があまりとられていないのが課題

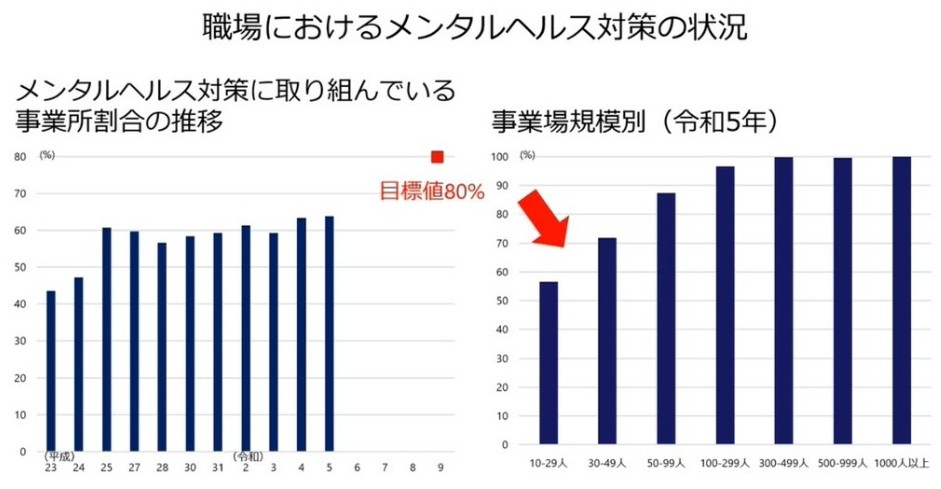

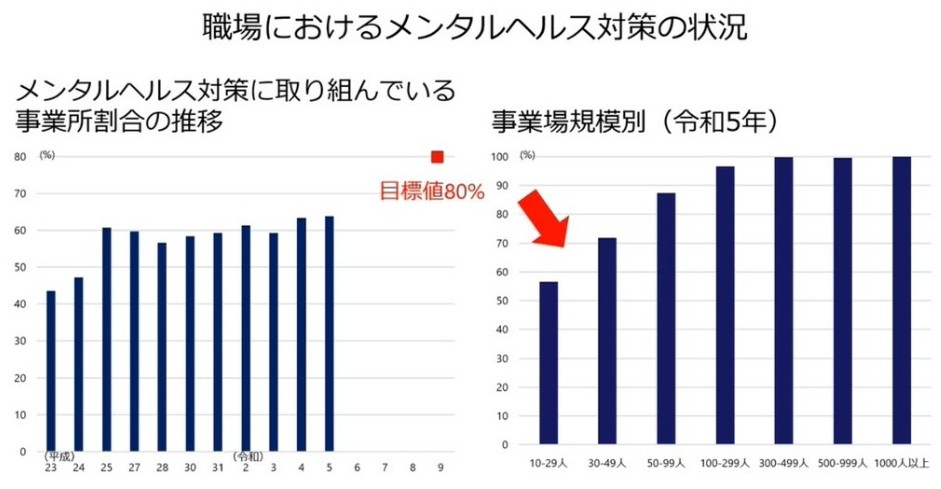

――メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、厚生労働省の調査によると令和5年現在63.8%というデータがあるようですが、この約6割という数字を、どうご覧になりますか?

堤:少しずつ増えてはいるのですが、国の目標は8割ですので、より多くの事業所に取り組んでいただきたいところです。 問題なのは、従業員300人以上の大規模事業所はほぼ100%メンタルヘルス対策を行っているのに対して、従業員数の少ない事業所ではそこまで対策ができていないという点です。

労働安全衛生法では、50人未満の従業員規模の事業所を小規模事業所としていますが、日本の労働者の6割弱は小規模事業所に勤めていますから、実はスケールの大きい部分がカバーできていないことになります。どの規模の事業所でも、メンタルの不調や過労死が起きる可能性はありますが、現実には過労死等の事例の半数以上は50人未満の事業所から出ているのです。

※資料/厚生労働省「労働安全衛生調査」から、堤教授が作図

※資料/厚生労働省「労働安全衛生調査」から、堤教授が作図

――小さな事業所では、人手がなかったり、コストがかかるので、メンタルヘルス対策まではなかなか手が回らないということでしょうか?

堤:そうですね。人的にも資金的にも、時間的にも、いろいろな面でリソースがないんですね。そうした事業所にサポートが足りないことは事実でしょう。メンタルヘルス対策に関する情報をお伝えすることで少しずつできることから始めて、普通にメンタルヘルス対策ができるようになっていけばいいですね。

――先生が開発された「小さな会社のためのこころの健康づくりお役立ちツール」は、そうした意図をもってつくられたということでしょうか?

堤:私だけではなくて、研究班全体で作成したものですが、小規模事業所の皆さんのリテラシーを高める内容になっています。「こういう場合はこうしましょう」とか、「こんな相談先があります」とか、「セルフケアは自分で考えながら、こういう風にやりましょう」など、できるだけわかりやすいように、労働者や経営者の皆さんに調査をして具体的なところを伺い、それを教材にしています。

▶【後編へ続く】ストレスチェックのメリットは?有効活用するには?

主婦の友社「ウェルビーイングサポートデスク」では、企業の健康経営・メンタルヘルスサポートをお手伝いいたします。こちらからお気軽にお問合せください。

取材・文/山岡京子

●お話を伺った方●

堤明純さん(つつみ・あきずみ)

北里大学医学部 公衆衛生学 教授、日本産業ストレス学会 理事長、厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」委員。自治医科大学医学部卒業。岡山大学大学院 衛生学・予防医学分野 助教授、産業医科大学 産業医実務研修センター 教授を経て、2012 年より北里大学医学部にて教鞭をとる。労働とストレスの健康的な影響とその予防や、労働者の健康の社会格差・メカニズムの解明とコントロールに関する研究などに精力的に取組んでいる。令和3年度「厚生労働大臣 功績賞」、令和4年度「中央労働災害防止協会 顕功賞」、日本産業衛生学会「学会賞」(2023年)ほか受賞歴多数。著書(共著)に『医師による面接指導マニュアル1 高ストレス者編』『基礎から学ぶ健康管理概論』『職場におけるメンタルヘルスのスペシャリストBOOK』など。