ウェルビーイングとは?その意味や企業の事例をわかりやすく解説!

ウェルビーイングとは?その意味や企業の事例をわかりやすく解説!

企業経営や個人の働き方が見直される中で注目されるキーワード「ウェルビーイング」。この記事では、ウェルビーイングの基礎知識からウェルビーイング経営のメリット、健康経営との違い、企業事例や参考書籍まで幅広くご紹介します。

ウェルビーイング(Well-being)とは?どんな意味があるの?

「ウェルビーイング」は、“よい”の「Well」と、“状態”の「Being」を組み合わせた言葉で、「健康」「幸福」「福祉」などと訳されます。単なる健康だけでなく、「こころ」「からだ」「社会的なつながり」がすべて満たされた状態が「ウェルビーイング」とされ、簡単にいうと「個人として幸福な状態」と考えるとわかりやすいでしょう。

肉体的、精神的、社会的に満たされた幸福な状態が、”being”=一時的なものではなく“持続的”であることがポイントです。

また近年は個人の幸せだけではなく、企業などの組織、社会や経済の状態に対して用いられることも。厚生労働省による就業面におけるウェルビーイングの定義を見てみましょう。

「働き方を労働者が主体的に選択できる環境整備の推進・雇用条件の改善等を通じて、労働者が自ら望む生き方に沿った豊かで健康的な職業人生を送れるようになることにより、自らの権利や自己実現が保障され、働きがいを持ち、身体的、精神的、社会的に良好な状態になることをさす」(厚生労働省:ウェル・ビーイングの向上と生産性向上)

ウェルビーイングの向上が、社会や経済活動にも影響することは多くの調査が裏付けています。そのため社会、ビジネス、労働環境や教育現場など、様々な状況でウェルビーイングを実現する取り組みが検討されるようになってきたのです。

ウェルビーイングが重要視されている理由は?

近年ウェルビーイングが重要視されるようになった、主な理由を見てみましょう。

●人材確保

少子高齢化と人口減少が深刻な問題となっている日本では、働き手の減少が見込まれ、各企業で人材の確保が難しくなることが予想されます。そこで、これまでの生産性を維持するためにも、一人当たりの労働力を上げることが必要になってきました。

ウェルビーイングの向上にともなって、従業員の働く意欲や生産性も向上し、優秀な人材の確保や利益の向上にもつながることから、経営方針や人材戦略の中心にウェルビーイングを据える企業が増えているのです。

厚生労働省でも、雇用管理改善支援、雇用管理制度の導入支援、各種助成金、能力開発支援、非正規雇用労働者の正社員化支援など、人材確保についての対策を推進しています。

●価値観の多様化

労働力の確保や人材の活用のためには、多様な価値観を受け入れることが必須と考える企業が増えています。

背景にはコロナ禍における価値観の変化も。リモートワークが普及したことで、自分らしい働き方を見直す人も増えました。さらに「モノ」から「心の豊かさ」へと価値観が変化してきたことも影響大。効率や利益、売り上げなどの経済指標を優先するのではなく、地球規模での調和やよりよい社会に貢献する姿勢が企業にも求められています。

企業が採り入れるべき多様性は、性別、年齢、人種、障がいの有無、個人の経験やスキルに留まらず、特性や潜在的な能力なども含まれます。そこで、多様な人材を活用するためには、各自がキャリアプランを描いて実践できる仕組みが必要に。厚生労働省では、労働者が新しい知識やスキルを習得することを支援する「キャリア形成リスキリング推進事業」の中で、研修や助成金や検定制度などを実施しています。

●働き方改革

政府は「一億総活躍社会の実現」を掲げ、2019年から働き方改革関連法の施行を開始しました。この法律は、働き手一人ひとりが多様な働き方を選択でき、より良い将来の展望を持てるようになることを目指したものです。

長時間労働の是正、雇用形態に関わらない公正な待遇、高齢者や女性の就労促進などが掲げられ、働き手の健康と安全性の問題を解決するとともに、多様で柔軟な働き方が目指されています。

中でも女性が活躍できる職場づくりのためには、ウェルビーイングの実現が欠かせません。女性は妊娠・出産などのライフステージの変化によって、ワークライフバランスを保つのが難しいのが現状。結果としてキャリアアップを断念したり、休職や離職ののち復職できないケースも多く、女性の定着率向上を目指す上でもウェルビーイングの実現が求められているのです。

企業としてウェルビーイングに取り組む経営的メリットは?

では、ウェルビーイングの考え方を経営に取り入れることで、企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず挙げられるのは人材の確保です。近年では就職や転職の際に重視するポイントとして、給与などの待遇面だけでなく、良好な人間関係や自分らしい働き方を実現できるかどうかを挙げる人が増えています。多様で柔軟な働き方ができる企業であれば、優秀な人材の確保ができ、さらには離職の防止にもつながります。

幸福感の高い社員はそうでない社員に比べ、創造性は約3倍、生産性は約30%高いという研究結果も。企業がウェルビーイングに注力し、心身ともに健康で多様な人材を確保することで、多方面から豊かなアイデアが集まり、新しいビジネスモデル構築やイノベーションの可能性も広がります。

ウェルビーイング経営の取り組みとして、オフィスや人間関係を含めた職場環境の改善に努めることも大きなメリットを生み出します。社員にとって働きやすい職場をつくることでストレスが軽減され、働き手が心身ともに健康に。一人ひとりのやりがいやモチベーションが高まり、意欲的に業務に臨むことで生産性がアップし、ひいては製品の品質、サービス、顧客満足度の向上につながっていきます。

さらに注目したいのが企業価値に与えるメリットです。ウェルビーイング経営の一環として実施した取り組みを社外に公開することによって、企業のブランドイメージが向上。就職先としての魅力が増して人材確保につながるだけでなく、積極的に人的資本経営に取り組む姿勢が社会から高く評価されることで、求職者(労働市場)と投資家(資本市場)の双方にアピールできると考えられます。

「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」に配慮している企業に投資する「ESG投資」が活発化している背景も踏まえると、ウェルビーイングの実現は今後の成長を目指す企業にとって欠かせない考え方だと言えるでしょう。

このようにメリットの多いウェルビーイング経営ですが、あえてデメリットを挙げるとすると、すぐには利益に結びつかない取り組みを実施することで、短期的に利益が減少する可能性があること。ウェルビーイング経営では長期的な目線が求められます。従業員のウェルビーイングを高めるために必要なコストは「投資」と考えることが大切です。

健康経営とウェルビーイングの違いって?

ウェルビーイング経営に近い考え方として、健康経営がよく知られています。どちらも「従業員の心身の健康を大切にする」という点で共通していますが、この2つには大きな違いが。もっとも大きいのは「アプローチする視点の違い」です。

■健康経営:企業側の視点から従業員の健康を管理し、生産性向上や企業価値の向上を目指す

■ウェルビーイング経営:従業員側の視点から、幸福感や自己実現を含めた総合的な満足度向上を目指す

健康経営では「企業」の視点から施策を考えるのに対して、ウェルビーイング経営では「従業員」の視点に立って施策を検討します。推進方法ついても、健康経営では「経営者からのトップダウン」、ウェルビーイングでは「現場からのボトムアップ」という違いがあります。

また、健康経営では主に「身体的・精神的な健康」を対象にするのに対して、ウェルビーイングではそれらに「社会的な健康」が加わります。ウェルビーイングの方が、健康経営よりも従業員の健康・幸せを総合的に目指すものといえるでしょう。

企業として理想的なのは、両方のアプローチを組み合わせることで、従業員の健康と幸福感を総合的に高め、結果として企業の持続的な成長を目指すというスタンス。健康経営とウェルビーイング経営のそれぞれの特徴の違いを活かしつつ、バランスの取れた施策を展開することが大切です。

ウェルビーイングであるか否か、図る指標はあるの?

自分がウェルビーイングであるかを知るためには、何を指標にすればよいのでしょうか?参考となるのは「PERMAモデル」と「Gallup社のモデル」における「幸福の要素」です。

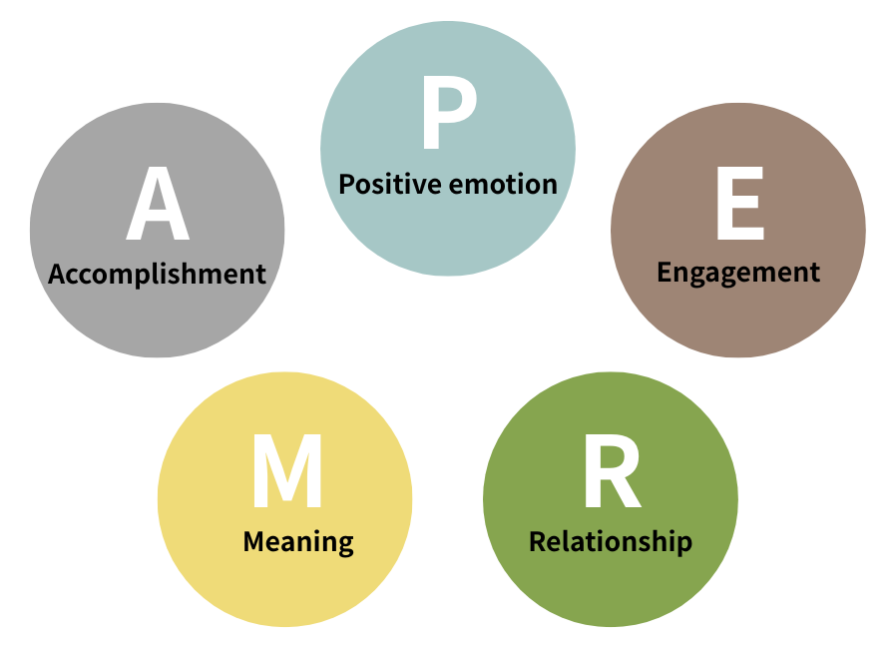

〈PERMAモデルの5つの要素〉

「ポジティブ心理学の父」として知られるマーティン・セリグマン博士が2011年に発表した幸福についてのモデル。人々が持続的な幸福を感じるために必要な要素として、以下の5つを挙げています。

●Positive emotion

ポジティブな感情を持っていること

●Engagement

何事に対しても積極的に関わっていること

●Relationship

他者と肯定的で良質な関係性を築いていること

●Meaning

人生に意味・意義を見い出し、自覚していること

●Accomplishment

達成感を感じていること

〈Gallup社の考える5つの要素〉

世界幸福度調査にデータを提供するアメリカのコンサルティング会社・Gallup社は、ウェルビーイングであるか否かは以下の5つの要素から測定できると提唱しています。

●Social Wellbeing

生活の中で、深い人間関係や愛情を持てているか

●Physical Wellbeing

心身共に健康で、自分がしたいことをする十分なエネルギーがあるか

●Career Wellbeing

仕事に納得感を持っていて、日々の仕事を楽しんでいるか

●Financial Wellbeing

支出や収入をうまく管理することにより、経済的に満足ができているか

●Community Wellbeing

地域コミュニティーとつながりがあると感じられるか

ウェルビーイング経営を進めていくためには、これらの指標を参考に社内アンケートやサーベイなどを実施し、従業員の現状を把握するとよいでしょう。その上で、実際にどのような取り組みを行うべきかを検討していきます。

従業員のウェルビーイングを高める具体的な方法は?

5つの要素をもとに従業員の現状や社内の問題点を把握できたら、ウェルビーイング向上に向けた具体的な施策を検討します。ここでは主な取り組み例をご紹介しましょう。

●労働環境を見直す

長時間労働や休日出勤などが常態化している場合は、業務分担の見直しや業務の効率化などを行い、早急な是正を。さらに在宅勤務制度やフレックスタイム制の導入など、場所や時間を選ばずに働ける「柔軟な働き方」を促進したり、有給休暇や育児休業の取得を推奨する、計画年休を導入するなど、ワークライフバランスを意識した労働環境の改善も有効です。

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに関する社内ポリシーやルールを定め、相談窓口を設置することも、従業員が安心して働ける環境づくりに貢献します。

●心身のヘルスケアをサポートする

健康診断や予防接種、ストレスチェックの実施、がん検診の費用負担などの健康サポートは、従業員のウェルビーイングに直結します。必要に応じて産業医との個別面談を設定したり、従業員がメンタルヘルス不調に陥った際のサポート体制を構築しておくといった環境の整備も必要に。

働き手自身が心身の健康に関心を持てるよう、社内報や社内メール、社内セミナーなどを通じて啓発活動を行うことも重要です。

●社内コミュニケーションを活性化させる

従業員が職場の人間関係にストレスを感じると、生産性の低下や離職につながるおそれも。社内のコミュニケーションを活性化させ、人間関係を良好に保てる仕組みづくりを検討しましょう。

懇親会やイベントの開催、チャットツールの導入、社内部活動の推奨、リフレッシュスペースや談話室の設置、研修やワークショップ、コーヒーブレイクの実施など、より多くの従業員が気軽に会話できる風通しのいい職場環境が理想的です。

●福利厚生を充実させる

従業員の運動やレジャー、旅行などのライフスタイルをサポートし、英気を養ってもらうこともウェルビーイングにつながります。具体的には、ジムやフィットネスクラブの割引チケットや映画鑑賞券の配布、ヨガ教室などのイベント開催、宿泊料金の補助などの方法が考えられます。

また、資格取得の支援制度は従業員のスキルアップにつながり、企業にとっては人材育成の面でもメリットが。実施にあたっては社内アンケートなどを行い、従業員がどんな福利厚生を望んでいるのかをリサーチすることも必要です。

ウェルビーイングのための企業や自治体の取り組み事例をご紹介

ここからは実際にウェルビーイング経営に取り組む企業や自治体の事例を見ていきましょう。

●丸井グループ:ビジネスを通じた「しあわせ」の実現に向けて、Well-being経営を推進

丸井グループのWell-being経営は、1962年の丸井健康保険組合の設立とともにスタートし、大きな熱意をもって進められてきました。

2014年には健康推進部(現Well-being推進部)が新設され、専属産業医が健康推進部長(現・CWO(Chief Well-being Officer)、Well-being推進部長)に就任。社員が心身ともに健やかに働ける環境を整えるとともに、ヘルスリテラシー向上、メンタルヘルスサポート、ワークライフバランスの推進など、多岐にわたる施策を展開しています。

2016年には健康経営推進プロジェクトを発足。自ら手を挙げて参加する公募制のプロジェクトメンバーが活動方針を決め、自ら企画した取り組みを各職場で実践。こうした活動をWell-being推進部とCHRO(Chief Human Resource Officer)が全面的にサポートしています。

「病気にならないこと(基盤)」だけではなく、「今よりもっと活力高く、しあわせになること(活力)」が重要と考える丸井グループの取り組みには、社外からも高い評価が。2018年からは8年連続で「健康経営銘柄」にも選ばれています。

●積水ハウス:「世界一幸せな会社にする」ために、日本企業初の幸せ度調査を実施

“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というビジョンを掲げる積水ハウスでは、「お客様の幸せ」「社会の幸せ」とともに、「従業員の幸せ」を追求することを重視。2020年11月には、積水ハウスグループ全従業員の約27,000名を対象に、「幸せ度調査」を実施しました。

幸福経営学の第一人者である前野隆司教授の監修により、従業員と職場の幸せを多面的に計測し、相関を分析した調査は、日本で初めての取り組み。2020年からの5回の調査結果において、同グループの幸福度(幸福度診断Well-Being Circle 総合値)の平均は、一般の平均値に比べ高いという結果になり、5年連続増加の傾向にあります。また、この調査では「自律して働いている」と思っている人ほど幸福度が高いことがわかりました。

●ロート製薬:多様な働き方を追求し、更なるウェルビーイングを目指す

ロート製薬は、ウェルビーイングな社会の実現に貢献し続けるため、社員一人ひとりの自律・成長を経営の中心に置き、「個人と会社の共成長」を目指す様々な取り組みを実施してきました。

社員一人ひとりが自らの可能性を広げる自律的キャリアを後押しする考え方のもと、2016年に複業・兼務の制度をいち早く整え、2020年には社内起業家支援プロジェクト「明日ニハ」を立ち上げるなど、多様な働き方を推進し、年齢に関わらず長期的なキャリアを描けるよう支援してきました。また、主体的に学ぶことを支援するための学びのプラットフォーム「ロートアカデミー」を実施。2023年度には受講回数が4800回にも上っています。

スポーツ庁が認定する「スポーツエールカンパニー2025」に8年連続で選ばれるなど、従業員一人ひとりの健康増進をサポートする企業としての活動にも力を入れており、2018年からは「とこチャレ」と称したウォーキングイベントを定期的に開催するなどした結果、従業員の週1回以上のスポーツ実施率70%以上を達成。「健康経営銘柄2025」には10年ぶり2度目の選定、「健康経営優良法人(ホワイト500)」にも5年連続で認定されています。

●デンソー:社員の健康に対する取り組みを経産省も評価

「社員の健康」は重要な経営資源である、と考えられるようになった昨今、デンソーでも社員の健康を経営的な観点でとらえ、これまで以上に積極的に行動し始めています。

2016年からは定期健診などのデータを基に、社員の健康状態の“見える化”を推進。数字として健康状態を評価できるようにしたうえで、数値化した社員の健康状態が改善されるよう行動指針を策定し、各部署に積極的なアクションを促しています。

注目したいのは各職場に「健康推進リーダー」を置いていること。職場ごとに異なる働き方やコミュニケーション、抱えている課題に合わせて、健康推進リーダーがメンバーの特性やチームの状態を確認し、その現場に合った施策を考案・実施しています。

従業員に対し自社開発した健康アプリを提供したり、社員食堂を活用した食育活動をしたり、全社横断的な喫煙対策プロジェクトを立ち上げて非喫煙者率の向上に向けたアクションを行ったり…その活動は多岐にわたります。

優良な健康経営を実施している企業を、経済産業省・日本健康会議が認定する「健康経営優良法人認定制度」では、デンソーは9年連続で「健康経営優良法人 ホワイト500」に選ばれています。

●トヨタ自動車:「幸せを量産する」が人材に対する考え方のキーワード

人材に対する考え方のキーワードとして、「幸せを量産する」ことを挙げるトヨタ自動車。「私たちの使命は世界中の幸せになるモノやサービスを提供し、『幸せを量産する』ことであり、従業員も同様にトヨタで働くことを通して幸せであってほしい」という思いで、様々な取り組みを展開しています。

直近では、「多様性(自分らしい人生を)」「成長(挑戦と失敗を財産に)」「貢献(産業の未来のために)」を3本柱にした人事制度で、全員活躍に向けた取り組みを進めています。

多様性では、パートナーの育休取得100%を目指す取り組みを行っていることや、入社3年目までの若手社員を対象に社内FA制度を新設したこと、成長では、「脱機能・脱個社」を目指し、出向や研修などを強化していること、貢献では、グループ・仕入れ先との人材交流・マッチングの強化を図っています。

「人への投資」を重視する中で、働きやすいものづくり環境の整備(トイレやロッカーの更新・新設などの工場の環境整備、寮のリニューアル、定年後再雇用者の処遇向上など)に取り組んでいます。

●楽天グループ:「Well-being First」を宣言し、安全・健康にコミット

「Well-being First」を掲げ、従業員の安全と心身の健康を最優先事項としている楽天グループ。この理念に基づき、従業員だけでなく社会全体のウェルビーイング向上への貢献も目指しています。

従業員のウェルビーイングを多角的に把握するため、「ウェルビーイングサーベイ(調査)」を定期的に実施。従業員一人ひとりの健康課題を明確にしたうえで、ウェルネス推進活動の優先順位や具体的なテーマを決定しています。

また、Body(健康的な体)、 Mind(健康的な心)、Social(健康的な社会とのつながり)、Financial(お金の健康)の4つを軸として、様々な施策を展開。ウェルネスに関する知識向上を目的としたセミナーの開催や、ヨガやストレッチなどのイベントを通じた、より健康を意識した生活習慣作り、社内フィットネスジムやカフェテリアの運営、そして全従業員が参加する「朝会」でのストレッチや瞑想時間の提供などの活動を行っています。

さらに、従業員同士が支え合い、エンパワーメントし合うことで健康的な行動を習慣化し、企業全体のウェルネス文化を醸成するため、1200名以上のメンバーが在籍する『ウェルネスファンコミュニティ』も運営。全国の支社にリーダーを配置し、地域ごとの特性や従業員のニーズに合わせたウェルネスプロモーション活動を展開することで、全社的なウェルネス文化の浸透を目指しています。

●富山県:県民がいきいきと自分らしく暮らし、幸せを実感できる県に

富山県では、富山県成長戦略(2022年2月策定)の中心に「ウェルビーイング」を位置付け、「幸せ人口1000万~ウェルビーイング先進地域、富山~」のビジョンを掲げています。

このビジョンは、県民がいきいきと自分らしく暮らし、幸せを実感できること。そして、そんな富山県に魅力を感じる多くの方が本県に集い、共に発展していく姿を現しています。

富山県がこれからも力強く経済成長し、県民のウェルビーイング向上を実現していくために、次の6つを“成長戦略の柱”に定め、県民とともにワンチームになって取り組んでいくことが宣言されています。

①ウェルビーイング戦略

多様な人材がいきいきと暮らせる環境づくりを進める

②まちづくり戦略

富山らしい個性的で居心地のよいまちづくりを進める

③ブランディング戦略

「富山=ウェルビーイング」のイメージを国内外へ発信し、ブランド力を強化

④新産業戦略

新たな世界の潮流に合った産業構造の実現を目指す

⑤スタートアップ支援戦略

経済成長の種となる新たな企業の創出を目指す

⑥県庁オープン化戦略

民間のニーズに合った施策を創出するための基盤をつくる

●岩手県:県民一人ひとりが幸せを追求できる長期プランを策定

東日本大震災で津波による甚大な被害を受け、引き続き復興に取り組む岩手県では、「いわて県民計画(2019~2028)」第2期アクションプランを令和5年3月に策定。以下のような計画理念が掲げられています。

①県民一人ひとりがお互いに支えながら、幸福を追求していくことができる地域社会の実現を目指し、幸福を守り育てるための取組を進めること

②地域社会を構成するあらゆる主体が、それぞれ主体性を持ち、共に支え合いながら岩手県の将来像を描き、その実現に向けてみんなで行動していくこと

③社会的に弱い立場にある方々が孤立することのないように、社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の観点に立った取組を進めること

2020以降は毎年「いわて幸福白書」を発表。2024年の白書では、幸福に関する国の動きや最新研究等も踏まえた、有識者による幸福トレンドについての討論、”県民の幸福感の現状”として、県民意識調査の調査結果を紹介しています。また、”県民の幸福度の向上に向けた県の取組や成果”として、「いわて県民計画(2019~2028)」に掲げる10の政策分野の政策評価結果が紹介されています。

ウェルビーイングを深く学べる本を知りたい!

最後にウェルビーイングやウェルビーイング経営を知るために役立つ本をご紹介。経営者にとっても働き手にとっても必要な知識が身につきます。

■「ウェルビーイング」

前野 隆司・前野 マドカ(著)/日本経済新聞出版

ウェルビーイング研究の第一人者とコンサルティングのプロによる共著。話題のウェルビーイング(幸せ、健康、福祉)とは何か、基本的知識をわかりやすく解説。ウェルビーイングの広がりで、社会やビジネス、人間の生き方がどう変わるのか、その影響の大きさと、研究の最前線、実現策が理解できる。

■「幸せなチームが結果を出す ウェルビーイング・マネジメント7か条」

及川 美紀・前野 マドカ(著)/日経BP

株式会社ポーラ 代表取締役 及川 美紀と、EVOL株式会社 代表取締役CEO・一般社団法人ウェルビーイングデザイン理事の前野マドカ氏との共著。ウェルビーイングの基本や幸福が組織と働く人・生産性に与える影響への最新知見の他、ポーラ幸せ研究所の調査と分析により導き出した、働くメンバー全員が幸せに仕事を楽しみ、成果を出す、チームの共通点を“幸せなチームづくり7か条”にまとめ、実践事例までを詳しく紹介。

■「最強の組織は幸せな社員がつくる──ウェルビーイング経営のすすめ」

出版プロジェクトチーム (著)/PHONE APPLI

現代の職場における人材不足、モチベーションの低下、テレワークによる人間関係の希薄化などの課題に焦点を当て、実用的な解決策を提供する一冊。ウェルビーイング(幸福度)を高める経営手法を採用し、従業員の満足度向上と企業成長を同時に実現する方法を解説。幸福度アンケートの実施、信頼関係の構築、効果的なコミュニケーションシステムの導入など、具体的な手法が満載。

■「ウェルビーイングビジネスの教科書 」

藤田 康人・インテグレートウェルビーイングプロジェクト(著)/アスコム

ポストSDGs最有力の「ウェルビーイング」をビジネスに活かす初の指南書。人生100年時代の新たなマーケティング戦略について解説する。本書で紹介するフォーマットを基に考えることで、あらゆる商品・サービスについてウェルビーイング視点でビジネスの幅を広げることが可能に。

これからの企業が取り組むべきウェルビーイングについての知識をまとめました。働き手一人ひとりの幸せは、企業にとってかけがえのない財産に。誰もがよりよく生きる上で重要なウェルビーイング。ぜひ実現に向けて積極的に取り組んでみてください。

主婦の友社 ウェルビーイングサポートデスクへお気軽にお問合せください

まとめ/後藤由里子

カテゴリー

サービスメニュー

-

ヘルスケア

コンテンツHealth Care -

メンタル

ヘルスケア

コンテンツMental Health Care -

家事サポート

オフタイム

コンテンツHousework Support Off Time -

目標設定

コンサルティングGoal Setting Consulting -

研修

Training -

カンファレンス

セミナーConference/Seminar -

健康宣言報告書

Health Declaration Report