今こそ見直したい、私たちの暮らしと「水」の関係

私たちの暮らしに欠かせない「水」。日本では、水道の蛇口をひねれば当たり前のようにきれいな水が使える環境が整っています。しかしその“当たり前”が、気候変動や災害などの影響で少しずつ揺らぎ始めているのをご存じでしょうか。

「一生付き合っていく“水”だからこそ、正しく知り、できることから実践していきたい」。そう語るのは、日本アクアソムリエ協会認定のアクアソムリエ・須釜智子さん。

今回は、須釜さんが実際に学び、日々の暮らしの中で実践している「水を守るためのアクション」をご紹介します。

地球上の水のうち、私たちが使えるのはわずか0.01%

地球の表面の約70%は水に覆われていますが、その大半は海水。淡水の中にも氷河や地下水など人が使えない水が多く、実際に私たちが生活に使える水は地球全体のわずか0.01%ほどしかありません。

さらに、日本人1人あたりの1日の水使用量は約200リットルと、世界的に見ても非常に多いのが実情です。

特に、お風呂やキッチンなど“洗い流す”ための用途が多く、それだけ水が汚れていることも見逃せません。汚水を処理するには大きなエネルギーが必要なため、「水を使いすぎない」だけでなく「水を汚さない」工夫が求められています。

キッチンから始める、水を汚さない工夫

須釜さんがまず取り組んでいるのは、日々のキッチンでの小さな工夫。

調理後の油汚れや調味料のついた食器は、古布や新聞紙で拭き取ってから洗うようにしているそうです。こうすることで排水の汚れを抑えられるだけでなく、洗剤の使用量も抑えられるため、環境負荷の軽減につながります。

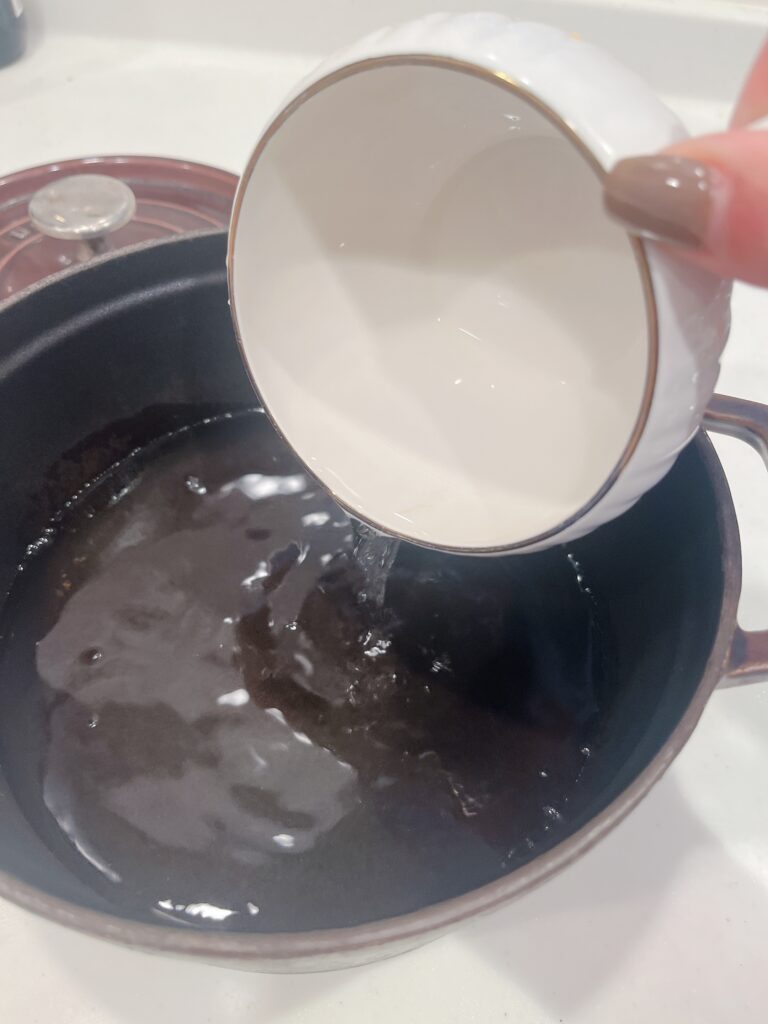

また、スープや汁物などの食べ残しを減らすことも意識。作る量をあらかじめスープカップなどで量り、必要以上に作らない工夫をすることで、排水に流さずに済むようになります。

さらに須釜さんは、フードロスを減らすことも水の保全につながっていると話します。

「食べものを作る過程ではたくさんの水が使われています。だからこそ、残さず食べきるという行動も、間接的に水を守ることにつながっているんです」

洗剤の見直しが、洗濯からできるサステナブルアクションに

続いては洗濯。現在、須釜さんが愛用しているのは、天然由来の洗浄成分を使用し、環境に配慮されたサラヤの「ハッピーエレファント」シリーズ。

「すすぎが1回で済み、排水後の分解性が高いので、環境にやさしい点が気に入っています。肌にもやさしいので、子どもの衣類にも安心して使えるんです」と話します。

また近年問題となっているのが、化学繊維の衣類から出る“マイクロプラスチック”。洗濯時に目に見えないほどの小さなプラスチックが流れ出ることで、水質汚染の原因になると言われています。

「なるべく天然繊維の服を選ぶようにしていますが、すべてを切り替えるのは難しい部分もあります。今後は、マイクロプラスチックの流出を抑える洗濯ネットも取り入れていきたいです」と須釜さん。

入浴剤の代わりに「備長炭」でお風呂時間をやさしく

日本の暮らしの中で最も水を使うのがお風呂。須釜さんはシャワーの出しっぱなしや湯量を見直すのはもちろんのこと、排水の環境負荷にも配慮した「備長炭風呂」を取り入れているそうです。

「備長炭には遠赤外線効果があり、体が芯から温まりやすくなるんです。塩素を中和する効果もあるので、お湯がやわらかくなって肌あたりもやさしい。市販の入浴剤のように香料や着色料が入っていないので、排水にもやさしくて安心です」

浄水効果もあるため、お風呂掃除が楽になるという嬉しいメリットもあるのだとか。

家の外でもできること。親子でごみ拾いの習慣を

須釜さんがもうひとつ実践しているのが、月に一度のプラスチックごみ拾いです。

「プラスチックごみはそのままにしておくと風や雨で川に流れ込み、いずれ海にたどり着いてしまいます。街中でごみを拾うことも、水を守る大切な行動のひとつなんです」

子どもと一緒に参加することで、環境への関心を自然に育むきっかけにもなっているそう。「自分の手で地域をきれいにすることで、子ども自身も達成感を得られるようです」と語ってくれました。

少しの意識で変わる、未来の水との向き合い方

今回ご紹介した取り組みは、どれも特別な道具や知識がなくても始められることばかり。

今回ご紹介した取り組みは、どれも特別な道具や知識がなくても始められることばかり。

「水と環境、そして健康は、悪くなってから対策をするのでは時間がかかります。だからこそ、“今のうちからできること”を一つずつ増やしていくことが大切です」と須釜さんは言います。

当たり前のようにそばにある水に、ほんの少し意識を向けることで、私たちの暮らしも未来もきっと変わっていくはずです。